KAIST 생명과학과 신종필 박사과정, 허원도 교수(왼쪽부터). KAIST 제공

KAIST 생명과학과 신종필 박사과정, 허원도 교수(왼쪽부터). KAIST 제공한국과학기술원(KAIST) 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀과 국립과학수사연구원 이민주 법의관, 아주대학교의료원 병리과 김석휘 교수 연구팀은 극단 선택을 한 환자의 뇌 조직을 분석해 우울증의 새로운 분자 기전을 규명했다고 19일 밝혔다.

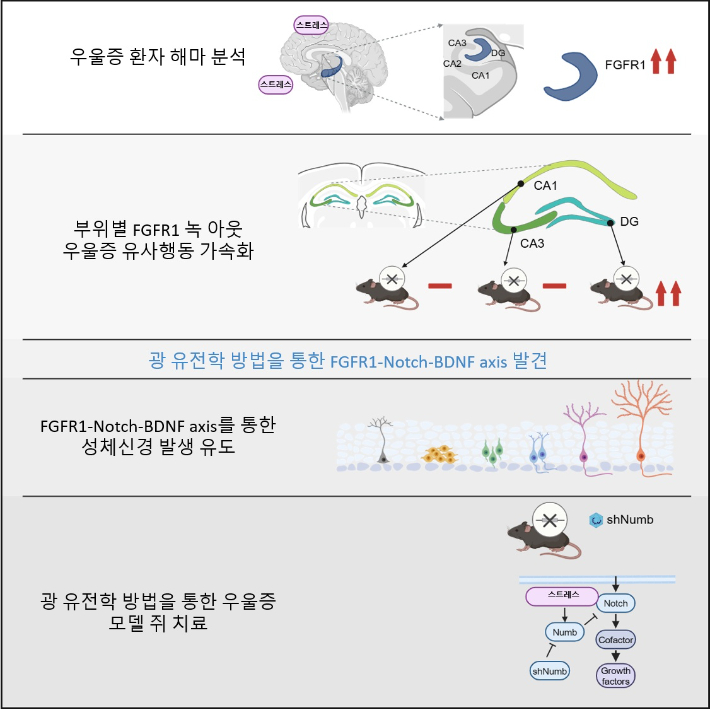

연구팀은 기억과 감정을 담당하는 뇌 부위인 해마, 특히 '치아이랑(dentate gyrus, DG)'이라는 부분에 주목했다. 치아이랑은 해마 안에 정보가 처음으로 들어올 때 새로운 기억 생성, 신경세포가 자라고 감정 조절과 우울증과 연관이 있는 공간에 해당된다.

2가지의 대표적인 우울증 마우스 모델을 이용해 스트레스가 유발될 때, 성장인자(FGF)라는 신호물질을 받아서 세포 안의 성장·분화 명령을 전달하는'FGFR1'이라는 신호 수용체가 눈에 띄게 늘어났다.

이후, FGFR1 유전자라는 특별 조건을 제거한 '조건부 녹아웃(conditional knockout,cKO) 마우스'를 활용해 해당 수용체가 제거된 상황에서는 스트레스에 더 취약하고 우울 증상을 더 빠르게 나타낸다는 점을 규명했다.

연구팀은 광유전학 기술을 활용해 스트레스 저항하는데 매우 중요한 FGFR1을 빛으로 활성화할 수 있는 'optoFGFR1 시스템'을 개발, FGFR1이 부족한 우울증 마우스 모델에서 이를 활성화함으로써 항우울 효과가 회복되는 현상을 관찰했다. FGFR1 신호 활성화만으로도 우울 행동이 개선될 수 있음을 실험적으로 입증했다.

노화된 우울증 마우스 모델에서는'optoFGFR1 시스템'을 통한 FGFR1 신호 활성화에도 항우울 효과가 나타나지 않았다. 연구팀은 'Numb'이라는 단백질이 노화된 뇌에서 과도하게 발현돼 FGFR1의 신호전달을 방해한다는 사실을 밝혀냈다.

우울증 연구내용. KAIST 제공

우울증 연구내용. KAIST 제공사후 인간 뇌 조직 분석에서도 나이가 든 우울증 환자에게서만 Numb 단백질의 특이적 과발현이 관찰됐다. Numb 단백질이 FGFR1 신호 경로의 '차단자' 역할을 하며, 해마의 항우울 기전을 막는 주요 인자인 것이 확인됐다.

KAIST 허원도 석좌교수는 "이번 연구는 우울증이 단순한 신경세포 손상만이 아니라, 특정 신경신호 경로의 교란에 의해 발생할 수 있음을 밝혀냈다"면서 "고령 환자에게 항우울제가 잘 듣지 않는 이유를 분자적으로 규명하고, 향후 Numb 단백질을 표적으로 하는 새로운 치료법 개발의 실마리를 제공할 것"이라고 말했다.

이번 연구는 국제 학술지 '익스페리멘탈 앤 몰리큘라 메디슨'에 지난 15일 자로 게재됐다.